这场大暴跌和大爆仓,还是衍生出了一场公开论战。

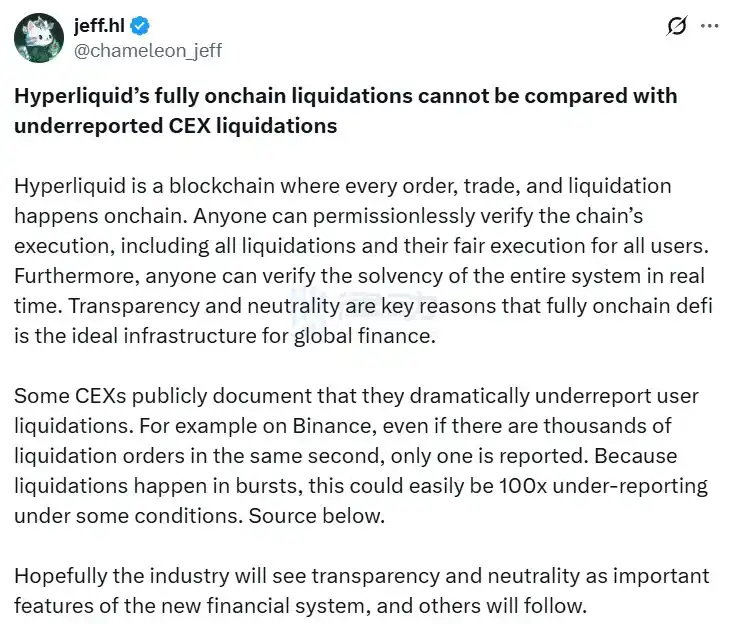

Hyperliquid 创始人 Jeff Yan 在社交媒体上直接开炮:「一些中心化交易平台公开声明,它们严重少报用户清算情况。例如在 Binance,即使同一秒内有数千个清算订单,也只报告一个。由于清算是突发事件,在某些情况下,少报数量很容易达到 100 倍。」

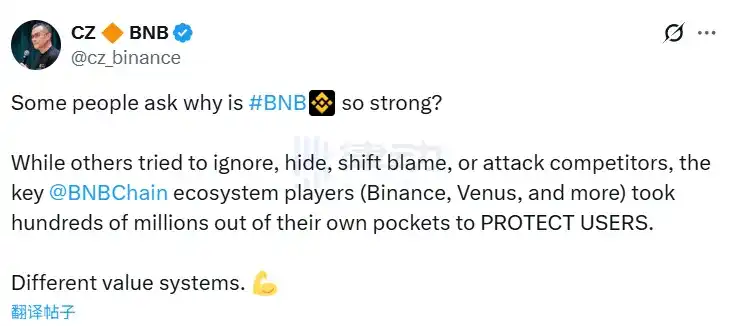

这话无疑是扇了 CZ 一个大耳光,很快疑似回应 Jeff:「当其他人试图忽视、隐藏、推卸责任或攻击竞争对手时,BSC 生态系统的关键参与者——Binance、Venus 等——自掏腰包数亿美元来保护用户。不同的价值体系。」

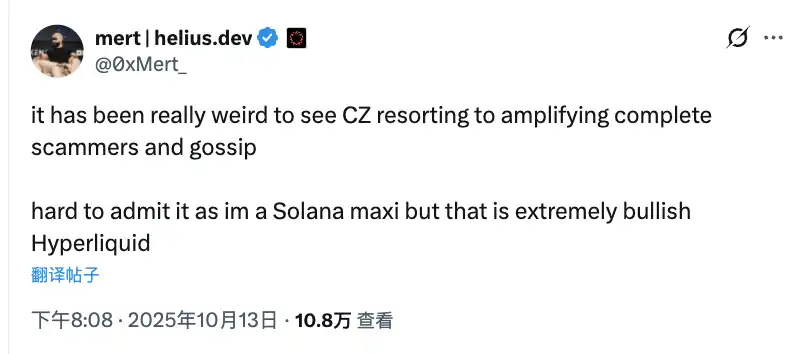

这场争论很快引发了站队。DeFi 老炮 Andre Cronje 站台 Binance,而 Solana 社区核心成员、Helius Labs CEO Mert 则选择支持 Hyperliquid。整个行业因此分裂成两个阵营。

但说到底,这件事的本质还是去中心化交易平台和中心化交易平台之间立场的根本不同。而最能体现这种差异的,就是 ADL 机制。

如果不是这次大暴跌和大爆仓,或许大部分人并不会深入了解 Hyperliquid 和 Binance 的 ADL 到底有什么区别。而这个差异,恰恰代表了去中心化与中心化交易平台在风险管理上的两种截然不同的哲学。

ADL,全称 Auto-Deleveraging,也就是自动减仓,是加密货币交易平台的最后风险防线。当清算造成的损失超出保险基金的承受能力时,交易平台就会启动这个机制,通过强制平掉盈利头寸来维持平台的偿付能力。

听起来很残酷,但这是必要的恶。因为如果不这么做,交易平台就会破产,所有用户的资金都会受到威胁。

先来看 Hyperliquid 的 ADL 机制。

Hyperliquid 的 ADL 系统设计得像一个多层防护网,只有在所有其他机制都失效的情况下才会启动。当交易者的头寸跌破维持保证金要求时——这个要求通常是头寸名义价值的 2% 到 5%——系统首先会尝试通过标准的清算程序,在订单簿上匹配清算订单。如果订单簿的深度不够,无法完成清算呢? 那头寸和抵押品就会被转移到 Hyperliquid 流动性提供者池,也就是大家常说的 HLP 金库。

只有当 HLP 金库或者某个隔离头寸账户的价值变成负数——也就是说未实现的亏损已经超过了所有可用的缓冲——ADL 才会真正被激活。具体的触发条件是:保险基金余额+头寸保证金+未实现盈亏的总和≤0。这个机制没有什么固定的百分比阈值,而是根据维持保证金的违规情况动态调整的。比如说你用 2 倍杠杆,可能需要超过 50% 的跌幅才会触发 ADL。

Hyperliquid 刻意把 ADL 设计成极其罕见的事件。2025 年 10 月 11 日那次,是平台运行两年多以来第一次触发全仓模式的 ADL。之前只在逐仓模式里偶尔发生过几次。

一旦 ADL 被触发,系统会按照「最大鲸鱼优先」的原则来排队。这个排名公式是:标记价格÷入场价格×名义头寸÷账户价值。听起来有点复杂,但逻辑很简单。标记价格和入场价格的比率衡量的是你赚了多少百分比,比率越高说明你赚得越多,被强平的优先级就越高。而名义头寸和账户价值的比率代表的是有效杠杆,你的头寸相对于账户规模越大,对系统风险的贡献就越大,也会被优先处理。

整个算法综合考虑了三个因素:未实现盈亏 (最重要)、杠杆率 (其次)、头寸规模 (第三)。这个队列是动态的链上优先级队列,每个资产或永续合约都有自己独立的队列。队列会根据标记价格和预言机数据实时更新,大概每 3 秒更新一次。执行的时候,系统会利用 HyperBFT 共识机制那种亚秒级的最终性来批量处理。不过要注意,因为平台支持跨资产保证金,有时候可能会出现不平衡的平仓,比如对冲策略里只平掉一侧的头寸。

相比中心化交易平台,Hyperliquid 的 ADL 有几个非常独特的地方。首先是去中心化执行——所有步骤都通过 Hyperliquid L1 区块链上的智能合约自动运行,不依赖任何链下的引擎或者人工干预。这就带来了完全的透明度,所有清算和 ADL 事件都可以通过区块浏览器实时审计,没有任何黑箱操作的空间。

平台和 HLP 的深度集成也很有意思。ADL 产生的收益会回流到社区金库,平台把 97% 的手续费都用来回购 HLP 和 HYPE 代币。为了鼓励订单簿的流动性,平台对清算不收任何手续费,HLP 金库也不会挑肥拣瘦只做有利可图的交易,避免了所谓的「有毒流动性」问题。

再来看 Binance 是怎么做的。

Binance 的 ADL 是 USDT 本位期货平台的最后一道安全阀,在保险基金耗尽之后才会启动。这个机制的触发需要满足几个前提:首先交易者的头寸必须达到破产状态,也就是亏损超过了维持保证金,账户出现了负余额;其次清算订单必须以很差的价格成交,产生了超出保证金的损失;最后期货保险基金没钱了,无法完全覆盖这个窟窿。

Binance 没有公布什么明确的触发阈值百分比,整个机制是动态的,取决于具体的合约和当时的市场情况。实际上就是保险基金相对于破产金额已经见底了。平台为每个永续合约都设了独立的保险基金,这些钱来自交易手续费和清算过程中产生的盈余。

Binance 用 ADL 分数来决定谁先被强平。对于盈利头寸,ADL 分数=盈亏百分比×有效杠杆。盈亏百分比就是未实现盈亏÷起始保证金×100。有效杠杆就是头寸名义价值÷钱包余额。对于亏损头寸,排名方式是盈亏百分比÷有效杠杆,这些人的优先级比较低。最后用户的 ADL 分数÷符合条件的总用户数,就得出了最终的排名。

举个例子,如果你有 50% 的盈利加上 20 倍的杠杆,ADL 分数就是 1000 分。这个分数远高于另一个盈利 20%、杠杆 10 倍的交易者,他只有 200 分,所以你会被优先强平。

Binance 在交易界面提供了一个五级灯条系统,就在头寸详情下面,让你能直观看到自己的 ADL 风险等级。零到一条绿灯表示低风险,你在队列底部 80% 的位置,基本不用担心。两条灯是中等风险,排名在 60%-80% 之间,需要开始留意了。三条黄灯是较高风险,排名在 40%-60%,建议密切关注。

四条橙灯就是高风险了,排名在 20%-40% 之间,你应该考虑降低杠杆了。当五条灯全亮成红色时,就是最高风险等级,你在前 20% 的位置,极端行情来的时候会第一批被强平。

ADL 启动后,系统会先监控清算后的破产情况,发现保险基金不够就激活队列。然后把所有反向盈利的头寸按 ADL 分数从高到低排好队。接着以破产价格或者更好的标记价格强制平掉排名最高的头寸,平仓金额刚好够抵消赤字。这个过程会一直重复,直到赤字被填上或者队列里的头寸全部用完。最极端的情况下,如果队列用光了还是填不上窟窿,就会出现所谓的社会化损失。

平完之后,受影响用户的盈亏会被实现,保险基金可能会收到一些盈余。整个过程通过中心化引擎执行,速度很快,但不在公开的订单簿上进行。每个合约有独立的队列,会动态更新。系统会自动排除那些对冲头寸或者杠杆太低的头寸,用户没法选择退出。

Binance 的通知系统做得挺完善的。ADL 发生时,你会立刻收到 App 推送、邮件和短信,详细说明平了多少仓、对你盈亏有什么影响、为什么会被平。在 ADL 触发之前,五级灯条会给你预警,你还可以在设置里开启高风险排名的推送提醒。

事后所有 ADL 事件都会记录在交易历史里,标注为特殊执行类型,系统还会自动生成客服工单,方便你提出异议。这些通知是强制性的,你没法关掉。

执行方式上,Hyperliquid 用的是链上智能合约,完全去中心化;Binance 靠的是中心化风控引擎和内部服务器。但更大的差异在透明度上。Hyperliquid 的所有步骤都在链上可验证,任何人都能审计整个过程。Binance 虽然公布了排名公式,但具体怎么执行的,外人根本看不到,是个半透明的黑盒。

比如说,Hyperliquid 在 10 月 11 日那次大暴跌里,虽然触发了 ADL,但创始人 Jeff Yan 强调平台保持了 100% 的正常运行和零坏账,还公开了所有清算数据。社区把这当成透明度的典范。有用户就说,Hyperliquid 的 ADL 机制虽然可能「不分青红皂白」,但至少是诚实的,不像中心化交易平台可能藏着掖着。

相比之下,中心化交易平台那种「黑盒」操作引发了广泛的质疑。在 10 月 11 日的暴跌里,就有用户质疑 Binance 跟某些大客户有「非 ADL 协议」,导致普通用户承担了更高的 ADL 风险。这被认为是平台丧失中立性的表现。有些交易者甚至认为,中心化交易平台的订单簿可能是假的,交易平台会利用它对清算价格的了解来「收割」用户,然后通过限制 API 之类的手段少报清算数据。

排名算法上,Hyperliquid 用的是标记价格÷入场价格×名义头寸÷账户价值。Binance 对盈利方用盈亏百分比×有效杠杆,对亏损方用盈亏百分比÷有效杠杆。

保险基金结构也不一样。Hyperliquid 靠的是 HLP 社区池,大概有 35 亿美元,还有独立的子金库系统。Binance 给每个合约都设了独立保险基金,资金来自手续费,像 BTC USDT 这种大合约的保险基金有几百万美元。

触发阈值方面,Hyperliquid 是账户价值≤0 时触发,这发生在标准清算和 HLP 接管都失败之后。Binance 是保险基金无法覆盖破产损失时触发,没有固定百分比。

手续费上,Hyperliquid 清算不收费,目的是鼓励流动性。Binance 收 0.015% 挂单费和 0.04% 吃单费,用来补充保险基金。风险提示上,Hyperliquid 的界面显示 ADL 风险评分,基于链上数据实时更新。Binance 提供五级灯条,根据实时标记价格更新。

人工干预的可能性也不同。Hyperliquid 基本没有人工干预,除非验证者紧急治理投票,比如 JELLY 代币那次。Binance 虽然没公开承认,但有指控说平台给 VIP 客户提供非 ADL 协议的特殊待遇。

数据可验证性是最大区别。Hyperliquid 完全可审计,任何人都能通过区块浏览器和链上数据验证。Binance 的数据只能靠平台自己披露,外部没法独立验证。执行速度上,Hyperliquid 基于 HyperBFT 共识实现亚秒级延迟,理论容量每秒十万笔交易。Binance 的中心化引擎通常近乎瞬时,但高负载时可能延迟。

稀有性设计上,Hyperliquid 把 ADL 设计得极其罕见,首次全仓 ADL 是在平台运行两年多之后,还通过持仓量上限和深度挂钩来最小化 ADL。Binance 的 ADL 是更常规的风险工具,历史上估计不到 0.1% 的清算会导致 ADL。

说到底,这是两种完全不同的哲学。Hyperliquid 选择的是结构性透明——通过技术架构强制透明,没人能作假。Binance 选择的是效率优先——用中心化换取速度,但代价是必须相信平台不会作恶。

在平时,这种差异可能不太明显。但在 10 月 11 日那样的极端行情下,差异就被无限放大了。